ভ্যাকসিন দেওয়ার সময় গুজব ছড়ানো হয় কেন?

প্রকাশিত:

২৮ অক্টোবর ২০২৫ ০৫:৩৭

আপডেট:

৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ০৮:১৭

টিকা বা ভ্যাকসিন মানব ইতিহাসের অন্যতম সফল চিকিৎসা উদ্ভাবন, যা কোটি কোটি মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে এবং মারাত্মক সংক্রামক রোগ নির্মূল বা নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করেছে। তবুও যখনই কোনো নতুন ভ্যাকসিন আসে বা টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়, তখনই একদল মানুষ সমাজে নানা ধরনের ভুল তথ্য, মিথ্যা ধারণা বা 'গুজব' ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হয়।

ভ্যাকসিন নিয়ে গুজব ছড়ানোর প্রধান কারণগুলো এবং তার বিপরীতে বাস্তবতা তুলে ধরা হলো:

১. গুজবের কারণসমূহ:

ভুল তথ্য ও অজ্ঞতা (Misinformation and Ignorance):

ভ্যাকসিন কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব বা টিকা-প্রতিরোধযোগ্য রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে ভুল ধারণা। যেমন: অনেকে মনে করেন অসুস্থ না হলে টিকা নেওয়ার দরকার নেই। [তথ্যসূত্র: Continental Hospitals, ‘টিকা এবং টিকাদান সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করা’]

অবিশ্বাস ও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব (Mistrust and Conspiracy Theories):

সরকার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (যেমন WHO) বা ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবিশ্বাস। কখনো কখনো এসব গুজব ছড়ানো হয় যে টিকা আসলে পুরুষত্ব বা সন্তান ধারণ ক্ষমতা নষ্ট করে বা টিকার মাধ্যমে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হচ্ছে। [তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, ‘টাইফয়েড টিকা নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছে, সরকার কী করছে’; Continental Hospitals-এর FAQ-এর মতো সাইটগুলোয় ভুল ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে]

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কুসংস্কার (Religious and Cultural Superstitions):

কিছু ক্ষেত্রে টিকা 'হালাল' নয়, বা নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী—এমন গুজব ছড়ানো হয়। [তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, ‘টাইফয়েড টিকা নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছে, সরকার কী করছে’]

সোশ্যাল মিডিয়ার দ্রুততা (Speed of Social Media):

সঠিক তথ্য যাচাই না করেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্রুত অপপ্রচার ছড়িয়ে পড়া।

২. বাস্তবতা (Fact):

ভ্যাকসিন অত্যন্ত নিরাপদ ও কার্যকর (Vaccines are safe and effective):

ভ্যাকসিন নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। অসংখ্য মানুষকে মারাত্মক সংক্রামক রোগ (যেমন পোলিও, গুটিবসন্ত ইত্যাদি) থেকে রক্ষা করেছে। [তথ্যসূত্র: Apollo Hospitals Blog, ‘প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে টিকা’]

ব্যাপক পরীক্ষার মাধ্যমে অনুমোদন (Approved through extensive testing):

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বা সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো কোনো টিকা অনুমোদন করার আগে অসংখ্যবার যাচাই-বাছাই ও ক্লিনিকাল ট্রায়াল সম্পন্ন করে। [তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, ‘টাইফয়েড টিকা নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছে, সরকার কী করছে’]

ব্যক্তি ও সমষ্টিগত সুরক্ষা (Individual and Community Protection - Herd Immunity):

ভ্যাকসিন কেবল ব্যক্তিকেই রক্ষা করে না বরং যারা টিকা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সুস্থ নয় তাদেরও সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা করে (Herd Immunity)। [তথ্যসূত্র: Apollo Hospitals Blog, ‘প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে টিকা’]

ভ্যাক্সিন নিয়ে গুজবের ইতিহাস (History of Vaccine Myths)

ভ্যাকসিন নিয়ে গুজবের ইতিহাস বেশ পুরোনো। ভ্যাকসিন আবিষ্কারের শুরু থেকেই কিছু মানুষ এর কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে আসছেন।

গুটিবসন্ত (Smallpox) টিকার সময়: এডওয়ার্ড জেনার (Edward Jenner) যখন প্রথম গুটিবসন্তের টিকা আবিষ্কার করেন, তখনো সমাজে টিকার বিরুদ্ধে বিতর্ক ছিল। অনেকে গুজব ছড়াত যে, ভ্যাকসিন নিলে মানুষের মধ্যে গরুর মতো বৈশিষ্ট্য (cow-like features) দেখা দেবে, কারণ গরুর বসন্ত (cowpox) ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৯৯৮ সালে ব্রিটিশ চিকিৎসক অ্যান্ড্রু ওয়েকফিল্ড (Andrew Wakefield) একটি গবেষণাপত্রে দাবি করেন যে, এমএমআর টিকা শিশুদের মধ্যে অটিজম সৃষ্টি করতে পারে। এই গবেষণাটি পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হয় এবং ওয়েকফিল্ডের বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও জালিয়াতির অভিযোগ ওঠে। তার মেডিক্যাল লাইসেন্স বাতিল করা হয় এবং জার্নাল থেকে নিবন্ধটি প্রত্যাহার করা হয়। [রেফারেন্স: এই ঘটনাটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি বহুল আলোচিত ঘটনা। ‘Andrew Wakefield MMR Autism Fraud’]।

যদিও তার গবেষণাটি বাতিল হয়েছে, তবুও এই গুজবটি বিশ্বজুড়ে ভ্যাকসিন গ্রহণে অনীহার (Vaccine Hesitancy) জন্ম দেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ২০১৯ সালে টিকা গ্রহণে অনীহাকে বৈশ্বিক স্বাস্থ্যের শীর্ষ দশটি হুমকির মধ্যে একটি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। [তথ্যসূত্র: Wikipedia, ‘টিকা’]

সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ টিকা:

কোভিড-১৯ মহামারির সময়ও টিকা নিয়ে দ্রুত অসংখ্য গুজব ছড়িয়ে পড়ে, যেমন টিকার মধ্যে মাইক্রোচিপ আছে, টিকা ডিএনএ পরিবর্তন করে ইত্যাদি—যা সবই ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে।

টিকা বা ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে গুজব বিশ্বাস করবো না কেন?

টিকা নিয়ে গুজব বিশ্বাস না করার প্রধান কারণগুলো হলো:

১. বৈজ্ঞানিক ঐক্যমত্য ও প্রমাণ (Scientific Consensus and Evidence):

ভ্যাকসিনগুলো ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়। একটি অপ্রতিরোধ্য বৈজ্ঞানিক ঐক্যমত্য রয়েছে যে টিকা সাধারণত নিরাপদ এবং কার্যকর। জনস্বাস্থ্যের উপকারিতা ঝুঁকিপূর্ণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চেয়ে অনেক বেশি। [তথ্যসূত্র: Wikipedia, ‘টিকা’]

২. মারাত্মক রোগের ঝুঁকি এড়াতে (To avoid the risk of deadly diseases):

টিকা-প্রতিরোধযোগ্য রোগগুলো (যেমন পোলিও, টাইফয়েড, হাম ইত্যাদি) অত্যন্ত সংক্রামক এবং অ-টিকাদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে মারাত্মক হতে পারে, এমনকি লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে। টিকা এই রোগগুলো প্রায় নির্মূল করেছে। রোগের সংস্পর্শে আসার আগে টিকা নিলে গুরুতর অসুস্থতা ও জটিলতার ঝুঁকি কমে যায়। [তথ্যসূত্র: Apollo Hospitals Blog, ‘প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে টিকা’; Continental Hospitals, ‘টিকা এবং টিকাদান সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করা’]

৩. নির্ভরযোগ্য তথ্যের উৎস অনুসরণ (Follow Reliable Sources):

ভ্যাকসিন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য একমাত্র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), দেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা অন্যান্য স্বীকৃত স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নেওয়া উচিত। গুজব সৃষ্টিকারীরা সাধারণত ভুল বা অসত্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রচার-প্রচারণা চালায়।

৪. টিকাদানের ব্যর্থতার মারাত্মক ফল (Severe Consequences of Vaccine Refusal):

টিকা গ্রহণে অনীহা প্রায়ই টিকা-প্রতিরোধযোগ্য রোগের প্রাদুর্ভাব এবং মৃত্যুর কারণ হয়। অতীতে অনেক অঞ্চলে, বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে, টিকা না নেওয়ার কারণে রোগ আবার ফিরে এসেছে।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হলো, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এবং বিশ্বস্ত স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনার ওপর আস্থা রেখে নির্ধারিত সময়ে টিকা গ্রহণ করা উচিত এবং ভিত্তিহীন গুজবে কান দেওয়া উচিত নয়।

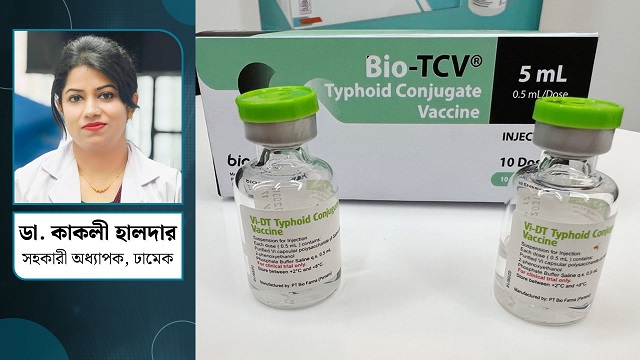

ডা. কাকলী হালদার : এমবিবিএস, এমডি (মাইক্রোবায়োলজি), সহকারী অধ্যাপক, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

আপনার মূল্যবান মতামত দিন: